Acteurs

Hugo Meunier : "Il faut casser les barrières, les jardins sont des places publiques"

Alexandre Excoffon

"Les acteurs des projets urbains n'ont qu'un seul mot à la bouche : végétaliser !" constate Hugo Meunier, président-fondateur de la startup Merci Raymond. Ce spécialiste de la végétalisation, du design végétal et de l'agriculture urbaine surfe sur la vague du retour de la nature en ville, sur fond de quête du bien-être, d'adaptation au changement climatique ou encore de trajectoire ZAN. S'il salue le changement de paradigme consistant à intégrer la dimension nature en amont des projets urbains, il pointe aussi certaines limites, notamment dans le domaine de l'agriculture urbaine, où "l'espoir et l'utopie de faire tourner une ferme urbaine sur un toit avec quelques mètres carrés" se sont heurtés au principe de réalité. Tour d'horizon des stratégies de renaturation des villes avec un acteur engagé.

Hugo Meunier, président-fondateur de Merci Raymond

Propos recueillis par Alexandre Excoffon

Les projets de végétalisation ont le vent en poupe, qu'il s'agisse de répondre à des enjeux de santé et de bien-être, d'adaptation au changement climatique ou encore de désimperméabilisation des sols. Merci Raymond profite-t-il de ce retour en grâce de la nature en ville ?

Il y a une réelle dynamique sur ces sujets. Merci Raymond peut se targuer d'être pionnier en la matière puisque nous avons commencé dès 2015 à nous saisir des enjeux de nature en ville. À l'époque, il y avait encore un travail de pédagogie à faire, il fallait ouvrir des portes, convaincre, impliquer, essayer de coordonner les acteurs. Aujourd'hui c'est un sujet qui fait clairement l'unanimité. Les besoins sont là. Il y a une prise de conscience qui est réelle sur les enjeux de canicule, de perte de la biodiversité ou encore de dégradation de la qualité de l'air, qui est en partie due au manque de nature puisque nous savons désormais que la nature contribue à filtrer les polluants.

Il y a aussi eu le temps fort du Covid, où tout s'est arrêté. Que les gens soient restés enfermés dans leur petit appartement ou qu'ils aient eu la chance de s'exiler à la campagne, la crise épidémique a contribué à cette prise de conscience : la nature est un besoin et nous en manquons.

On se rend compte que les villes satisfont moins leurs habitants, d'où cet exode ou plutôt cet espoir d'exode de la part des citadins. La planification urbaine a été mal pensée ces trente dernières années et, aujourd'hui, la dimension écologique s'affirme comme un curseur essentiel dans le process de construction de la ville. On peut citer l'exemple du PLU bioclimatique que la Ville de Paris vient de présenter et qui est très innovant sur ces questions, ou encore des évolutions réglementaires qui, comme l'objectif ZAN institué la loi Climat et Résilience, vont orienter le développement futur du péri-urbain.

Je rappelle aussi qu'en 2020, les élections municipales ont souvent été remportées sur la base de programmes qui donnaient la part belle à la végétalisation, avec des vues 3D incroyablement rêveuses de places transformées en îlot de nature, sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris par exemple. Architectes, bailleurs, aménageurs, élus mais aussi promoteurs, foncières ou même exploitants… Tous ces acteurs n'ont plus qu'un mot à la bouche : végétaliser.

Cette demande croissante vous a-t-elle conduit à diversifier vos activités ?

Merci Raymond s'est développé dans ce courant-là mais nous ne nous sommes pas improvisés. Cela fait huit ans que nous travaillons sur ces questions. Nous avons eu le temps, étape par étape, d'intégrer tous les métiers qui construisent la nature en ville. Il y a bien sûr la conception, en extérieur comme en intérieur, avec les métiers du paysage et du design végétal.

Mais nous voulons aussi être dans l'action, être ceux qui réalisent, qui mettent la main dans la terre. Nous avons donc intégré des chefs de chantier et des conducteurs de travaux pour avoir des retours d'expérience sur des projets concrets. Et nous avons aussi créé une équipe d'entretien pour faire vivre ces jardins. Nous ne nous contentons pas de venir arroser mais nous formons les utilisateurs, les habitants, les salariés, tous les publics qui vont bénéficier de ces espaces de nature.

À quelle échelle faut-il penser la place de la nature en ville ?

C'est à travers des outils comme le PLU bioclimatique que l'on peut orchestrer, organiser à l'échelle globale... Malheureusement, dans l'immobilier, cela fonctionne encore trop en silo. Les aménageurs essaient d'intégrer ces problématiques mais souvent redonnent la charge par lot, soit aux promoteurs soit aux exploitants. Il faut donc essayer de réfléchir à l'échelle de macro lots. Prenez l'exemple des JOP 2024. Ils ont créé une dynamique de renouvellement et de valorisation des quartiers tout en intégrant des ambitions écologiques élevées.

À l'échelle d'un bâtiment, ce que je trouve frappant c'est qu'aujourd'hui, pas un projet ne se fait sans réfléchir à la dimension nature. Dans le passé, nous avons eu à taper du poing sur la table, rappeler que le projet avait été remporté sur un programme exigeant et ambitieux d'un point de vue écologique et paysager. Ça nous est arrivé plusieurs fois de remporter des beaux projets et, in fine, d'être contraint à réduire des surfaces de nature, qui faisaient pourtant partie de l'ADN de l'opération globale.

Mais les temps ont changé. Désormais, le paysagiste intervient en amont du projet, soit avec un écologue qui va réaliser un diagnostic climat ou écologie, soit au regard de grands enjeux et de principes qui vont permettre d'orienter la construction. Ces enjeux deviennent incontournables. Dans les prochaines années, un acteur de l'immobilier qui veut durer devra tenir ses engagements et en particulier ses engagements écologiques.

Axonométrie du projet Smartseille 2 porté par le groupe Eiffage, Crédits CoBe/Merci Raymond !

L'un des enjeux est-il justement de vous positionner le plus en amont possible dans la chaîne du projet urbain ?

Si je fais un état des lieux des projets que nous pouvons avoir en phase concours, je constate que nous en avons de moins en moins avec des promoteurs immobiliers et, quand c'est le cas, ce sont des projets structurants. On a par exemple remporté le projet gare Cachan avec BNP Paribas Real Estate, un acteur solide, robuste et qui a une vision de long terme. On a remporté Smarseille 2 avec Eiffage sur Euroméditerranée et on a remporté récemment un beau projet à Nantes avec Woodeum. Ce qui est intéressant, c'est que, pour ce concours, nous avons candidaté en tant que promoteur/paysagiste, ce qui est une manière assez innovante d'aborder un concours immobilier, et l'architecte est venu après. Moi, de par mon métier, cela me paraît être du bon sens : on observe d'abord l'espace dans lequel on est, le paysage, et ensuite on réfléchit à ce que l'on va y construire. De fait, nous réussissons, de plus en plus, à nous positionner en amont sur certaines opérations.

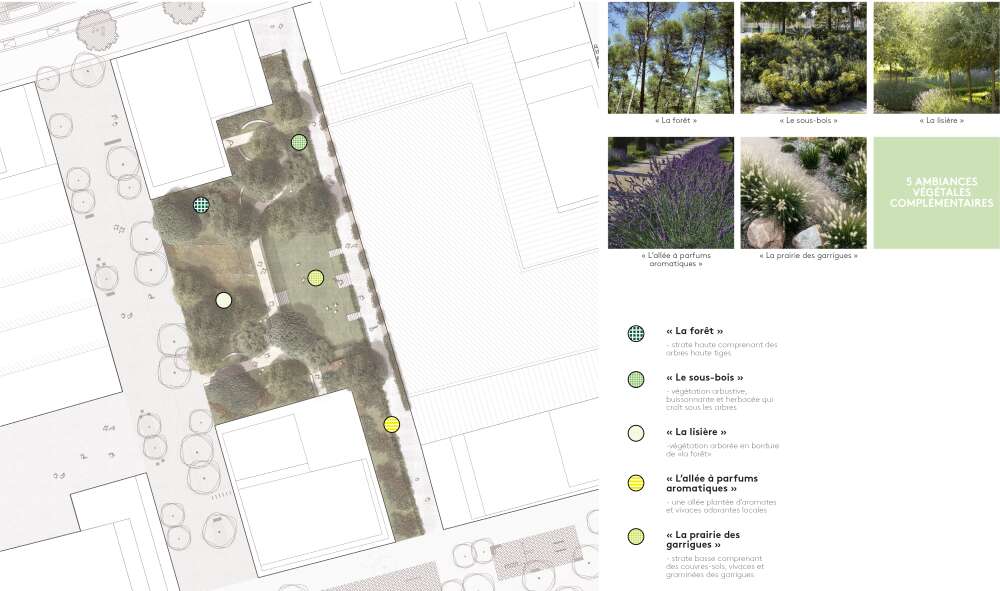

Vous évoquez Smartseille 2. C'est un projet sur lequel vous abordez de front la question de l'adaptation au changement climatique. Comment construire des infrastructures naturelles résilientes ?

Marseille, c'est un climat méditerranéen et nous avons été confrontés à la question du mistral et des pics de chaleur. Le projet de végétalisation porte sur une surface de 5 000 m² avec plus de 25% de parcelles restaurées en pleine terre. Nous avons dont intégré une palette végétale méditerranéenne tout en renaturant et en désimperméabilisant les sols pour recréer ces espaces de nature.

Plan masse du parc central et de ses cinq ambiances végétales en cœur d'îlot de Smartseille 2, Crédits CoBe/Merci Raymond !

Ce qui a été clé, c'est de s'appuyer sur un biotope local en choisissant des espèces indigènes. Je ne vais pas détailler la palette végétale mais, globalement, plus on source et plus on s'adapte à un climat, moins on aura besoin de soutenir cette nature, à travers plus d'eau ou plus d'ombre. Ensuite, il faut anticiper les cinq, dix, vingt, trente prochaines années de l'évolution de ce jardin. C'est une condition qui est désormais automatique dans chaque projet. L'objectif est que le jardin se maintienne dans la durée.

Il y a un jardin qui a été très inspirant pour nous, c'est celui du Mucem. C'est un jardin qui ne nécessite aucun apport en eau. Il est résilient de par la diversité locale. C'est en intégrant un biotope de territoire qu'on peut réussir à créer des jardins résilients. Là, on est vraiment sur une nature durable.

La nature rend aussi des services. Comment abordez-vous la question des îlots de fraîcheur ?

Sur le projet Smartseille 2, le fait qu'il s'agisse d'un jardin, a contrario d'une terrasse ou d'une toiture végétalisée, contribue en l'état à ce rafraîchissement. Après on intègre des éléments supplémentaires qui vont venir augmenter le rafraîchissement, à travers des arbres de haute tige et de l'ombre naturelle, par exemple. On sait que ça peut faire baisser la température de 1 à 3 degrés. Et on intègre aussi la dimension de l'eau. On pense souvent à la végétalisation, mais l'eau est aussi un élément déterminant du rafraîchissement urbain. Ce sont tous ces points qui vont améliorer le confort thermique des résidents et, plus largement, des habitants du quartier.

La désimperméabilisation des sols est aussi un enjeu majeur, notamment au regard des ambitions ZAN. On redécouvre que les sols ne sont pas seulement un support d'activités mais aussi un élément clé de l'écosystème. Sur votre site internet, vous vous faîtes fort de faire "trembler le béton"…

C'est parlant de dire que la nature s'oppose au béton... Notre position est de dire "débitumisons" et arrêtons de de croire que parce que la ville a été faite ainsi il y a 30 ou 50 ans, on ne peut rien y changer. Nous abordons la question de la renaturation comme le moyen de reconquérir des espaces qui ont été délaissés, utilisés, modifiés, dégradés à travers l'activité humaine. C'était par exemple le cas sur un projet que nous avons mené à Stains, en Seine-Saint-Denis, dans une cité où des huiles de moteur ont été déversées sur les sols, où les espaces publics s'étaient transformés en décharge à ciel ouvert...

En tant que paysagiste, en tant qu'acteur de la nature en ville, l'idée est de venir réintroduire des éléments naturels, plantes, arbres, cours d'eau et habitats fauniques… Dans la dimension renaturation, il y a le fait de débitumer mais il y a aussi le fait de redonner vie à un sol qui a pu être asséché, abîmé, et qu'il faut reconquérir. C'est tout un écosystème qui est amené à évoluer dans le temps, avec de l'évapotranspiration, le ruissellement des eaux pluviales, les arbres que l'on plante et la biodiversité qui reprend progressivement ses droits, les insectes qui vont peut-être revenir… Il y a des parcs où il y a des lapins, des renards, comme aux Buttes-Chaumont. C'est aussi un parti-pris de se dire que la nature en ville peut faire revenir les animaux.

Comment envisagez-vous le développement de l'agriculture urbaine ? Les projets qui ont été lancés ces dernières années sont-ils viables et que faut-il pour garantir la pérennité de ces activités ?

Il y a cinq ans, on entendait monts et merveilles sur l'espoir et l'utopie de trouver des financements ou de faire tourner une ferme urbaine sur un toit avec quelques mètres carrés. On en est revenu, mais, du coup, une certaine déception s'est installée. Pour autant, l'agriculture urbaine n'est pas à mettre de côté, bien au contraire. Elle est juste à repositionner sur d'autres curseurs. Il faut l'intégrer dans la dimension de la planification écologique de la ville, comme un moyen de contribuer à des services environnementaux et urbains, avec l'alimentation, avec le rafraichissement, avec le lien social.

Il faut revaloriser la notion d'agriculture urbaine. C'est un moyen de revaloriser la filière agricole, souvent déconsidérée, de se reconnecter à son alimentation, de contribuer à la biodiversité et au rafraîchissement urbain et de créer des classes d'espaces où les thématiques du vivant vont pouvoir s'exprimer.

Vous intervenez comme AMO Agriculture urbaine auprès de la mairie de Bordeaux. En quoi consiste le projet ?

Nous sommes vraiment dans une dimension stratégique, comment trouver un acteur qui sera capable d'être encore présent sur le site dans 5 ou 10 ans... La nouvelle équipe municipale a mis en avant la résilience alimentaire comme un sujet clé du mandat. La Ville est propriétaire de parcelles de foncier agricole non constructible et souhaite y implanter deux fermes urbaines. Elle a retenu Merci Raymond pour l'épauler et pour construire une vision qui sera solide et robuste dans le temps. L'AMI a été clôturé à la mi-mai et nous allons maintenant rentrer dans la phase d'étude des candidatures. Une fois le porteur de projet choisi, nous allons conforter la faisabilité économique, technique, juridique des projets ainsi que leur viabilité et leur pérennité.

Ce sont des surfaces qui sont suffisamment grandes pour pouvoir avoir une dimension d'exploitation, avec une parcelle de 2 000 m² dans le quartier de la Benauge et une autre de 3 500 m² au sein du parc de la Cité Blanche, propriété de la ville. Là nous ne parlons pas de 300/500 m² mais de plusieurs milliers de mètres carrés de pleine terre. Le modèle que nous préconisons sur ce format, c'est d'être proche de l'urbain, soit d'un pôle de clients, soit d'un pôle d'activité. Il s'agit de trouver des modèles complémentaires à la production agricole traditionnelle, avec de l'animation, des rencontres, des points de vente où l'on pourra commercialiser des produits qui ont poussé un peu plus loin…

Dans un autre registre, vous animez un projet de ferme mobile sur le territoire de Villeneuve-Saint-Georges…

Le projet de Jardin Ambulant est un programme de formation à l'agriculture urbaine qui est piloté depuis maintenant deux ans par Merci Raymond ! dans le cadre d'une convention tripartite avec l'EPA Orsa et la ville de Villeneuve-Saint-Georges. L'intérêt de ce projet c'est que l'on développe une ferme mobile, qui se déplace de friche en friche, sur des terrains en attente de projet urbain, avant d'atterrir sur une parcelle pérenne. Nous venons de déménager sur une deuxième friche, dans laquelle nous créons du lien avec les collectifs de jardiniers, où nous venons faire des animations auprès des écoles et des habitants. Il y a une vraie question de sensibilisation au vivant, à l'alimentation, avec une dimension pédagogique importante.

Mais c'est aussi un projet de terrain. Il s'agit de mobiliser des publics différents, d'entretenir le lien, de se renouveler dans l'approche parce qu'il faut savoir garder l'énergie des débuts. Nous sommes incroyablement surpris de l'énergie et du relais local que nous arrivons à susciter. L'EPA ORSA estime que c'est un modèle à reproduire et nous sollicite aujourd'hui sur d'autres opérations de ce type.

Finalement, l'apport de nature en ville vise aussi et peut-être avant tout à recréer du lien social ?

Nous pensons le jardin dans sa dimension usage et implication quotidienne des acteurs du projet. En amont, mais aussi une fois que le jardin est créé. Notre ambition n'est pas que le jardin soit joli à regarder mais qu'il soit utilisé, à travers des espaces de détente, la pratique du jardinage ou des expériences nouvelles.

Le jardin n'est plus un espace un peu sacralisé, fermé au public. Il faut casser les barrières, il faut ouvrir les jardins et les rendre plus accessibles parce que ce sont des places publiques, ce sont des espaces de vie dans lesquels on se reconnecte à la nature quotidiennement. La nature réunit tout le monde. La ville de demain sera peut-être plus inclusive grâce à la nature.

Favoris

Favoris  Se connecter

Se connecter  Contact

Contact